抗战胜利70周年 杜光院长陪同市领导走访慰问我院抗战老干部

2015-08-31 00:00

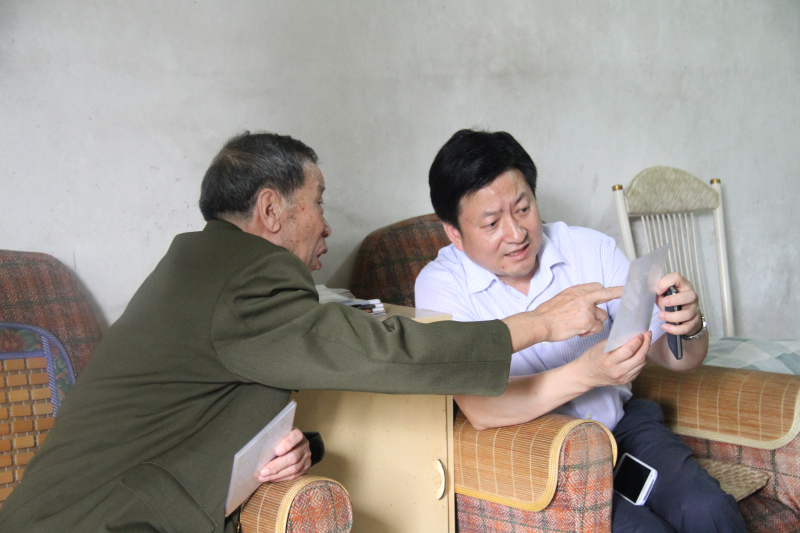

几位领导一行来到老人的家中,与他们亲切交谈,关切地询问他们的身体状况和家庭生活情况,并带着崇敬之心倾听刘宝明老人述说当年惊心动魄、不畏牺牲的抗战事迹。杜院长说,在全国上下欢庆抗战胜利70周年之际,我们怀着崇敬的心情来看望抗战时期参加革命工作的老同志,没有你们的浴血奋战,就没有今天的幸福生活,你们的功绩党和人民永远不会忘记,希望你们保重身体、保持好心情,快乐生活,安享晚年。

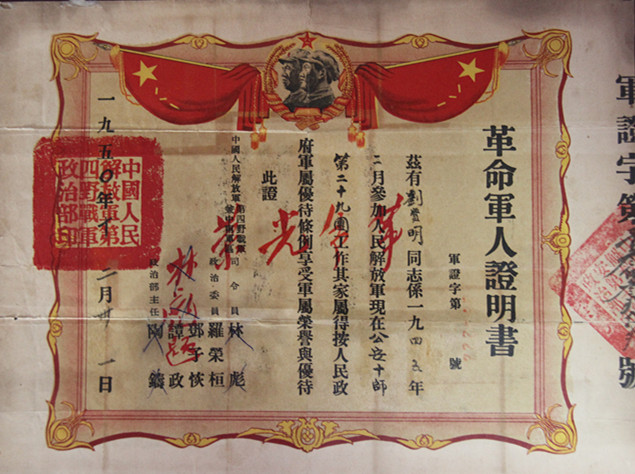

刘宝明:八路的小小卫生员 数十年后想上央视找战友

1930年出生的刘宝明在抗战老兵这一群体中的年纪并不算大,他15岁参加八路军,在冀东军区卫生所服务伤员;解放战争时期,他调到第四野战军,作为“尖刀团”的一员深入敌军腹部做伤员救治工作;解放后他放弃上大学的机会,奔赴朝鲜,参加抗美援朝;抗日战争胜利70周年前夕,为了寻找当年一起抗日的战友,刘宝明准备进京录制《等着我》栏目。今天,我们就一起来看看老兵刘宝明的故事。

(一)妈妈送我去参军 小小卫生员经历战后惨状

刘宝明是北京平谷区人,1944年—1945年初,日军在平谷区肆意扫荡,烧杀抢掠,念完小学的刘宝明无奈辍学,在一个冬日的下午,由于亲眼所见日军对父亲反复灌辣椒水、踩肚子的残暴行为,刘宝明立志要参加八路打鬼子。

刘宝明:人人都不想走,这日本鬼子就赶不出去,是吧。那就干脆走,我妈说走吧,打死一个够本,打死两个赚一个。就老太太说这话,那就是太行山上讲的,母亲送儿上战场,是大冬阳一点也不差。那时我母亲把我送走的。走吧走吧,就这样走了。

由于年龄小个头小,15岁的刘宝明被分配到冀东军区第14军分区卫生所跟着医护人员学习医疗救治,虽然之前并没有想过当卫生员,但特殊时期的特殊方法让刘宝明迅速适应了角色。

刘宝明:就是搞了两个月,就是救护知识,一般的换药啊,一般的病啊,就是这样的知识。蛮浅薄的知识,不像现在理论这么高。比如说,内科阿斯匹林托氏散,又治咳嗽又治喘。他这样让你背口诀,顺口溜。是吧,顺口溜,大概那个顺口溜有300多个。

老人回忆,当时部队的卫生所都在大峡谷,现在叫九曲十八弯,每隔50公里一个卫生所,大概40名医护人员,重伤员都被安排在隐蔽的山洞里救治。

刘宝明:日本鬼子在45年里边,他实行细菌战和化学战是最厉害的时候,我们的伤员一大部分都是日本鬼子用炮弹,飞机带的那个细菌,一个是破伤风,一个是坏血病两种病。看了特别惨,那时候我们医药啊、医疗条件也差,所以治疗也比较困难。经常在我看到的死了的烈士很多。平时没办法,比如说打到大腿这个地方 ,你就半天,它就转移,那个坏骨病它就发紫。没办法把它锯掉。那时我在手术室的时候经常扛着胳膊大腿去埋烈士的肢体。

老人说,日军扫荡时期,药品的补给非常困难,在冀东大峡谷战线,卫生所里的三种主要药品是碘酒、双氧水和食盐,补给途径一是靠从击退的日军那里收缴,二是靠地下工作者去购买,药量非常有限,有时伤员两三天才能换一次药,也有不少战士因为药剂跟不上而导致死亡。

刘宝明:他日本人一扫荡厉害了扫荡几天,才去换药。第二天你去了,你看了就要流眼泪。有的洞都长了蛆,都在大腿上爬。太残酷了,太残酷了。我们背啊。背着伤员去埋啊,背不动。比如说我来背,后面的人就揽着大腿,两个人背着去。太惨啦,太惨啦,没有办法,没有办法。看着干着急,救不活就是救不活。

老人说,有些人认为卫生兵就是在后方,其实不然,部队打到哪,卫生兵就跟到哪,带着尖刀往前冲,牺牲也是常有的事。在一次战斗中,刘宝明从日军手中收缴了一个子弹盒,老人就用它装止疼针、止血针、强心针以及一些常备药品。

刘宝明:你看我这盒子里边在战场装了三针止痛的,这个一般不用的,我要用了要经过我的卫生队长批。那时候特别缺啊,那手术锯大腿的时候就没有药啊,没有止痛药,哪有止痛药啊,都是咬着毛巾啊,护士按着大腿啊,他要挣扎,一痛就要挣扎啊,特别困难。看了就要流泪,真要流泪。

(二)难忘战友情 分别62年后想上央视找战友

在刘宝明老人家里,还珍藏着许多抗战时期的老照片,老人最珍视的,是一张和战友的合影。这张照片中年纪较小的就是老人念念不忘的战友——郭昌。

刘宝明:他父亲也是八路军。在扫荡的时候牺牲了。所以就是他就分配到我这个班,所长就跟我说,他说,这是烈士的后代啊,你要给我保护好啊。你要保护好,我交给你了。

因为领导的一句嘱托,15岁的刘宝明对14岁的郭昌承担起了保护的责任,抗日战争结束后,两人又一起参加了解放战争,刘宝明在团卫生队,郭昌就在连队当卫生员。

刘宝明:这个小鬼啊,又调皮又可爱。他调皮到什么程度呢,有一回我们在野战抢救手术,伤员下来有些手榴弹掉下来。他拿手榴弹去炸鱼。炸鱼所长就找我,你咋搞的,你这班长怎么当的,你怎么不把他招呼好,你让他搞这事嘞。我说他炸鱼送给伙房给伤员吃,不是给他自己吃。到了北京冀东大峡谷,那大峡谷,山多陡啊,他把他衣服向后一扣,口头朝后面了,他爬山淘那个鹰蛋,煮熟给伤员吃。

解放战争后,刘宝明放弃了读南昌军区大学的机会,坚持要求参加抗美援朝战争,同时郭昌也奔赴朝鲜战场,虽然被分在了不同的连队,但刘宝明始终没有忘记领导对他嘱托——保护好郭昌。他用玻璃纸把他和郭昌唯一的合影包好,随身携带,然而抗美援朝三年,两人却只见过一面,也是至今为止的最后一面。

刘宝明:53年大概是,他是9月份,10月份回的国。在安东车站现在叫丹东车站,是吧,丹东口岸。他是往国内开,我上国外,我那时候还没回国,我还要到朝鲜去接收伤员。在车站上猛然碰着他了,打了照面,没来得及说几句话,他就开着车走了,我就朝朝鲜走了。那时候想我蛮后悔啊,为什么不把我家的地址告诉他嘞,部队地址那时调动蛮频繁的,找不到的,那时候又没什么档案。

后来,两人失去了联系,1953年刘宝明回国后被分配到咸宁市195医院工作,第二年到重庆军区大学深造,毕业后又回到195医院,转业之后来到市中心医院,直至离休。工作期间,刘宝明一直在寻找,无论出差到哪里,他都会到当地的军区部队去打听有没有郭昌这个人,却一直没音讯。今年,他向央视大型寻人栏目组《等着我》提交了找人申请,他想通过该栏目组的帮助找到郭昌兄弟,就在前两天,老人接到了栏目组的邀请,并将于本月28号去北京参与节目录制。

刘宝明:不能忘记他,因为领导说这话要照顾他,我找他的道理就是要见一面。

因为战争年代领导的一句嘱托,刘宝明老人念念不忘几十年,也可见老人与战友之间的深厚情感。现在老人接到了央视栏目组的邀请,将在央视这个大平台上寻找战友,我们衷心祝愿此次央视之行能圆了这位耄耋老人的愿望。

42120202000041号

42120202000041号